El Decreto-ley, una norma extraordinaria para cada día

Una norma para medidas urgentes o no

El Real Decreto-ley es, básicamente, una ley que aprueba un Gobierno. Las leyes las debería aprobar el Parlamento -las Cortes en nuestro caso- pero muchos ordenamientos, entre ellos el español, prevén que en casos excepcionales lo haga el Gobierno.

Está figura, llegó de la mano de Primo de Rivera, está regulada en el artículo 86 de la Constitución para casos de “extraordinaria y urgente necesidad”. El caso es que los juristas no se cansan de repetir, y de vez en cuando se les oye, que los sucesivos Gobiernos democráticos de este país han usado esta figura para medidas que distan mucho de ser urgentes.

“Desafortunadamente se está abusando de esta institución jurídica y se está usando para situaciones que no son propias del Decreto-ley, como por ejemplo una situación económica imprevista o una catástrofe natural que requieran una respuesta inmediata de los poderes públicos, sino que se usa de forma tramposa”, se lamenta Marc Carrillo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat Pompeu Fabra.

Además de ceñirse al presupuesto de urgencia, la Constitución prevé un ámbito prohibido a este tipo de normas: “las instituciones básicas del Estado; los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos del Título I; el régimen de las CCAA y el derecho electoral”. ¿Por qué apuestan los Gobiernos por este tipo de normas si tiene tantas limitaciones?

“Los Decretos-leyes impiden el debate, ayudan a controlar la opinión pública y además suelen ser normas técnicamente muy deficientes” El RD-Ley permite al Gobierno de turno aprobar el texto que le plazca y que se aplique directamente sin pasar antes por las Cortes, que sólo después recibirán la norma para su convalidación o rechazo. Podría parecer que si un Gobierno cuenta con el respaldo de una mayoría absoluta en las Cortes esto no tiene mucha importancia. Pero sí la tiene. El proceso de convalidación supone un sólo debate en el Congreso a la totalidad de la norma, es decir que se acepta o se rechaza pero no se pueden introducir enmiendas, además de un debate poco profundo, no tema por tema y artículo por artículo. Este procedimiento, supone menos confrontación de ideas, menos publicidad de la norma y de las medidas que incluye, menos atención mediática y menos necesidad de pacto. El notario Ignacio Gomá, coeditor del blog sobre actualidad jurídica y política ¿Hay Derecho? considera que “el Gobierno está usando el decreto-ley para asuntos que no son urgentes, supongo que para ahorrarse el debate con los grupos afectados, imponiendo la política de hechos consumados”.De hecho, el ahorrarse el debate con los grupos afectados es un incentivo igual o incluso más importante que ahorrarse un auténtico debate parlamentario. Porque el paso por las Cortes no es sino el último paso de un procedimiento pregislativo largo y complejo. El Gobierno se ahorra tener en cuenta las opiniones de los colectivos afectados, que en circunstancias normales deberían dar su opinión, y el dictamen preceptivo del Consejo de Estado. “Esto impide el debate, ayuda a controlar la opinión pública y además provoca que se aprueben normas técnicamente muy deficientes porque se escatima la participación de los afectados – es decir los expertos-, de los Letrados de las Cortes y en general de los operadores jurídicos que más saben como hacer leyes”, concluye Verónica del Carpio, abogada y profesora de Derecho Civil en la UNED. “Sólo hace falta comparar el debate que están comportando leyes como la del aborto o la de colegios profesionales y compararlo con la tranquilidad con la que se han aprobado medidas como la privatización del Registro Civil a través de este Decreto-Ley para hacerse una idea del desgaste que se ahorra el Gobierno”, explica.

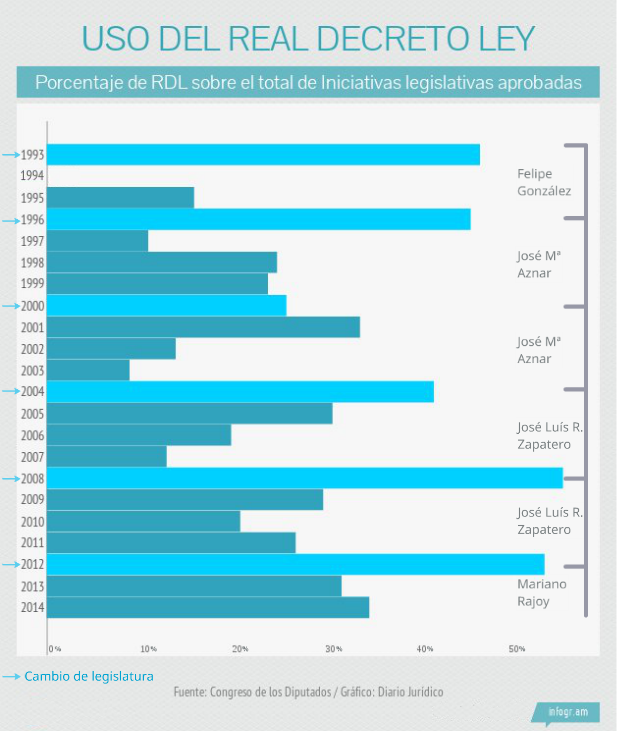

Las cifras

Como establece claramente la Constitución, el RD-ley debería usarse de forma extraordinaria, pero las cifras muestran que todos los gobiernos de la democracia lo han usado con asiduidad. En el año 1993, durante el Gobierno de Felipe González se aprobaron un total de 23 leyes ordinarias, ninguna ley orgánica y un Real Decreto legislativo -norma que aprueba el Gobierno por delegación expresa de las Cortes – contra 22 Reales Decretos-leyes. La llegada del primer Gobierno del PP, con José María Aznar a la cabeza, no supuso una reversión de esta tendencia. Desde su toma de posesión en mayo de 1996 hasta el final de ese año, el Gobierno popular aprobó 13 Decretos-leyes, mientras que sólo se aprobaron en ese periodo ocho leyes entre orgánicas y ordinarias.

Como establece claramente la Constitución, el RD-ley debería usarse de forma extraordinaria, pero las cifras muestran que todos los gobiernos de la democracia lo han usado con asiduidad. En el año 1993, durante el Gobierno de Felipe González se aprobaron un total de 23 leyes ordinarias, ninguna ley orgánica y un Real Decreto legislativo -norma que aprueba el Gobierno por delegación expresa de las Cortes – contra 22 Reales Decretos-leyes. La llegada del primer Gobierno del PP, con José María Aznar a la cabeza, no supuso una reversión de esta tendencia. Desde su toma de posesión en mayo de 1996 hasta el final de ese año, el Gobierno popular aprobó 13 Decretos-leyes, mientras que sólo se aprobaron en ese periodo ocho leyes entre orgánicas y ordinarias.

Carrillo asegura que “ha sido una práctica habitual y no ocasional en el Gobierno central y en muchos gobiernos autonómicos, como el de la Generalitat. Ha ocurrido con independencia de mayorías políticas gobernantes y en la actualidad, des de la llegada de la crisis, el Gobierno se ha lucido”.

La crisis ha servido de pretexto para la multiplicación de este fenómeno. “Y es que últimamente todo parece ser de extraordinaria y urgente necesidad, en especial si se le añade en el título la palabra mágica financiación o estabilidad financiera” explican los autores del blog ¿Hay Derecho? en su libro. En 2008, coincidiendo con el inicio de la segunda legislatura de Zapatero, más del 55% de las normas que se aprobaron fueron RD-leyes. Y en 2012, con la llegada del Gobierno de Mariano Rajoy, que tomó posesión en diciembre de 2011, las Cortes aprobaron 8 leyes orgánicas y 17 ordinarias por un total de 29 Decretos-leyes, lo que supone una media de 2’5 decretos-leyes al mes.

Carrillo explica que el peligro de este fenómeno es que “se cuestiona un elemento básico de un estado de derecho que es la división de poderes porque el gobierno se atribuye de manera habitual una potestad legislativa que corresponde al Parlamento”.

El papel del Tribunal Constitucional

Los números ponen de relieve que los decretos-leyes no son ni mucho menos un instrumento extraordinario, pero además, muchos juristas consideran que se usan para aprobar medidas que no tienen carácter urgente. Quien debe dirimirlo es el Tribunal Constitucional porque es el único órgano que puede revisar la producción de Decretos-leyes del Gobierno, comprobando si se ajustan a la previsión del artículo 86 de la Constitución. Aunque podría desprenderse de la Constitución que el supuesto habilitante es muy estricto, lo cierto es que el TC ha hecho una interpretación bastante más laxa de los términos “urgencia” y “necesidad”.

“La necesidad justificadora de los decretos-leyes no se puede entender como una necesidad absoluta que suponga un peligro grave para el sistema constitucional o para el orden público […] sino que hay que entenderlo con mayor amplitud como necesidad relativa respecto a situaciones concretas de los objetivos gubernamentales” (STC 6/1983). Es decir que ya desde los inicios de la democracia el Tribunal estableció que no es necesario que concurra una “necesidad absoluta” de una medida.

Para valorar si un Decreto-ley está dentro de los límites del art. 86 de la Constitución, el TC dictó en sus sentencia 29/1982 que “es necesario valorar en su conjunto todos aquellos factores que hayan aconsejado al Gobierno dictar del Decreto-ley, los cuales han quedado reflejados en la exposición de motivos, en el debate parlamentario y en el expediente de elaboración de la norma […] debiendo existir una necesaria conexión entre la situación de urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a ella”.

Es decir que no existe una definición formal de lo que supone una “extraordinaria y urgente necesidad” sino que dependerá de cada caso y de las alegaciones que haga el Gobierno de turno para justificarse. “El TC ha sido en su doctrina especialmente deferente respecto la evaluación jurídica del presupuesto de hecho habilitante, es decir, en la valoración de la extraordinaria y urgente necesidad que justifica aprobar una medida. Tiene una actitud permisiva respecto a la decisión política del Gobierno, es decir que normalmente acepta su justificación“, explica Carrillo.

“El TC sólo interviene ante una arbitrariedad o una incorrecta valoración del conjunto de razones de urgencia, permitiendo de facto la vulgarización de este recurso legislativo” Gomá coincide en considerar permisiva la revisión constitucional: “TC sólo interviene ante situaciones de manifiesta aribitrariedad, de uso abusivo o ante una incorrecta valoración del conjunto de las razones de urgencia y todo ello con un marcado carácter restrictivo, todo ello permitiendo de facto la vulgarización de este recurso legislativo”.De hecho, el TC sólo ha declarado inconstitucionales dos Reales-decretos, el de reforma laboral de Aznar, 5 años después de su aprobación y cuando ya estaba derogado (STC 68/2007) y uno que contenía medidas de liberalización del sector inmobiliario y transportes (STC 137/2011), 10 años más tarde.

Estas dos sentencias también reflejan otro problema del control constitucional: su lentitud. “Mientras dure el recurso el decreto ya está en vigor y aplicándose y, dada la apretada agenda del TC, nos es probable que sea examinado en breve plazo”, explica Gomá. Esto significa que cuando el tribunal se pronuncia el decreto-ley ya ha surtido efectos durante años, a menudo no está ni en vigor e, incluso si lo está, es probable que quien no esté sea el gobierno que lo aprobó, es decir que nadie recibe las consecuencias políticas de saltarse la constitución. También se añade a este problema que el recurso de inconstitucionalidad sólo puede provenir de un número determinado de diputados o senadores o de determinadas instituciones y que la normativa estatal no puede ser objeto de suspensión provisional.

“Los Gobiernos saben que da igual que se salten constantemente la previsión del art. 86, el Tribunal Constitucional es un órgano politizado que decide cuando va a resolver un asunto u otro, sin que exista para ello un criterio objetivo”, se lamenta del Carpio, que denunció esta situación en su blog sobre asuntos jurídicos.

69 errores

Más de 60 medidas, 172 páginas, 9 ministerios afectados, 26 leyes modificadas y 69 correcciones al texto inicialmente aprobado. Estas son las cifras del Real Decreto-ley 8/2014, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. Gomá considera que no se justifica el uso del decreto-ley para aprobar esta norma: “Habrá llevado mucho tiempo elaborar este texto como para que se considere de una urgencia tal que haya que hurtarlo del debate parlamentario. Llevamos 6 años de crisis y no se entiende que las cosas haya que hacerlas así a estas alturas”. “No se puede considerar de urgencia. Llevamos 6 años de crisis y no se entiende que las cosas haya que hacerlas así a estas alturas”

La periodista Eva Belmonte, autora del blog El BOE nuestro de cada día ha recogido algunas de las medidas que incluye el decreto. Desde el pago de 164 millones a Gas Natural por el gasoducto del Magreb, al establecimiento de un tipo del 0’03% en el impuesto a los depósitos bancarios -hasta el momento en tipo 0-, pasando por la declaración de la celebración de los 120 años de la Primera Exposición de Picasso en Coruña acontecimiento de interés público hasta el cambio de nombre de Aena Aeropuestos a Aena, S.A para preparar su privatización.

Pero una de las medidas más importantes del decreto-ley no la encontramos hasta la disposicón adicional 20 y siguientes: la privatización del registro civil. Con este cambio, los registradores mercantiles asumen el servicio, hasta ahora en manos de jueces. “¿Qué urgencia podía haber si el registro civil está en manos del estado desde 1870?”, se pregunta del Carpio. “Se ha hecho sin audiencia de los afectados, en contra del criterio de todos los operadores jurídicos y sin un estudio económico -como mínimo público, nos sacan los colores”, concluye.